專欄 ♪ 搖滾事

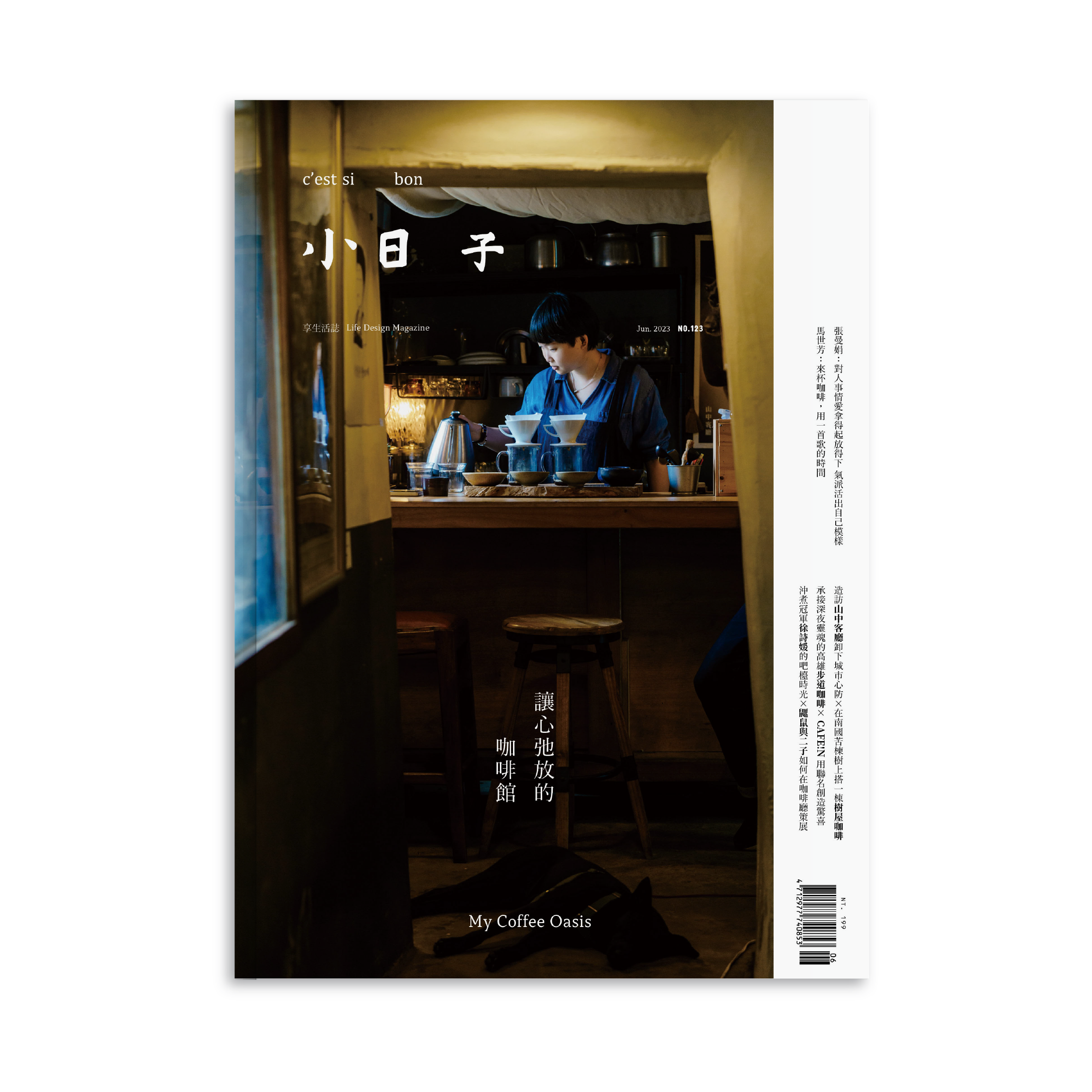

來杯咖啡,用一首歌的時間

┃ 馬世芳 ┃

描寫失戀、分手、被劈腿、單相思的傷心情歌,主角若需要一杯飲料相伴,最常出現的當然是酒。若是猛喝咖啡,畫面好像不太對勁。

流行歌要喚起聽眾共感,歌詞情態必須大家都能體會。早年臺灣喝咖啡的人尚不甚多,它是特殊場合帶著儀式性的「社交飲料」,很貴很稀罕。當年歌裡的咖啡都是在外面喝的,不會在家自己沖。而且常常配著酒一起下肚,反正失戀了,傷胃就傷胃吧。鄧麗君的〈美酒加咖啡〉▾ 林煌坤詞、古月曲,1972 最是經典:「美酒加咖啡,我只要喝一杯 / 想起了過去,又喝了第二杯」─當時幾乎都是深焙豆,鄧麗君加在咖啡裡的美酒,想來是白蘭地吧。要一杯接一杯地喝,大概只能在兼賣咖啡的酒館。濃重滾燙的黑咖啡,一個shot 的烈酒斟進去,又辣又苦,正如失戀的心情。

陳盈潔〈燒酒透咖啡〉▾ 狄凡詞,三奇曲,1997 :「燒酒若是透著咖啡,啉落去啥款的滋味?」那要看你加的是什麼酒。比方姚蘇蓉的美酒加咖啡,我就不怎麼恭維:〈我與咖啡〉▾ 莊奴詞、古月曲,1968 唱道:「我要喝葡萄美酒加咖啡,一個人喝咖啡不用你來陪 / 葡萄美酒叫人沉睡,苦的咖啡教人回味」─ 葡萄酒加咖啡不算好主意,除非姚蘇蓉喝的是波特酒或雪莉酒。但她和陳盈潔一樣,要的是醉和苦,那就隨便吧。

早年流行曲裡的咖啡,意象多半就是一個「苦」字。到了1980 年代,咖啡館成為城市日常生活一部分,歌裡的咖啡,漸漸有了香氣,有了細節。張艾嘉的〈她想〉▾李格弟詞、王新蓮曲,1986 開場便問:「這是一個開始呢?還是結束? / 我懷疑地問:你喝咖啡加多少湯匙的糖?」你看,1980 年代仍是深焙,歌裡若出現不加糖不加奶的黑咖啡,多少帶著自虐故意的姿態,而且一定要趁熱喝。林晏如〈走味的咖啡〉▾葉佳修詞曲,1994 :「我攏講你親像一杯咖啡 / 燒的時這呢香甜,冷的時苦澀無味」,哪像現在,中淺焙單品手沖,咖啡師交代:不要急著喝完,慢慢體驗不同溫度的口感,冷了也好喝。

很多時候,咖啡單純用來提神、熬夜,且經常與香菸相伴,尼古丁和咖啡因都是戒不掉的癮。林憶蓮〈不必在乎我是誰〉▾李宗盛詞曲,1993 唱得直接:「我整夜不能睡,可能是因為菸和咖啡」。菸害防治法還沒出爐,咖啡店永遠菸霧瀰漫,陳珊妮的〈咖啡因〉(1996)描述的就是1990 年代的一家她常去而今已不存的東區咖啡館,開宗明義點出重點:「在一個十坪大的咖啡廳裡 / 最重要的是椅子、咖啡和菸」。

林夕善以咖啡入歌,比方林憶蓮的〈不還你〉▾Joe Chong 曲,2001 :「我喝過你幾杯黑咖啡白咖啡 / 我怎麼可能把那咖啡因都還給你 / 我不還你 / 你吻過我的嘴我的臉我呼吸 / 我怎麼可能把那溫度計都還給你」,咖啡和身體記憶纏綿在一起,都是癮。還有寫給莫文蔚的〈女朋友的男朋友〉▾薛忠銘曲,2002 ,「你」是和主角共有一個男人的姐妹淘:

你是我的紅藥水 / 他只是杯黑咖啡

你會問我累不累 / 他卻讓我不能睡

男人不比姐妹重要,所以「他不配享受兩種香水⋯⋯我不會放棄我的藥水」。至於那杯黑咖啡,不喝也罷。

陳綺貞〈九份的咖啡店〉(2001)吸引了很多海外觀光客到九份朝聖(她和咖啡的愛恨糾纏出現在很多歌,〈等待〉(2000)反覆唱「我不要咖啡我不要菸」,〈躺在你的衣櫃〉(2002)毛衣主人喜歡喝「冰的咖啡」)。從樂團1976 的〈咖啡店〉▾陳瑞凱詞曲,1996 到那我懂你意思了〈我打工的咖啡廳〉▾陳修澤詞曲,2012 ,重要的也是店,而非咖啡。1990 年代中期義式咖啡風潮大作,想來這兩首歌裡的店,應該都有厲害的espresso 機。還有一個團,無視潮流,把不講究的咖啡和不講究的酒寫到了同一首歌裡:

活在不屬於我的城市裡 / 堅持理想,就像泡杯即溶咖啡一樣簡單⋯⋯

喔!美夢灌醉了上一個世代 / 我也只是激情地活在一場宿醉裡

這是傷心欲絕〈一整個世代的宿醉〉▾許正泰詞曲,2017 。一杯即溶咖啡,大概沒辦法處理這種規模的酒醉。同樣是「美酒加咖啡」,這種虛無卻遠比失戀更難對付。咖啡愈喝愈難睡,酒愈喝愈糊塗─人生的大哉問,答案畢竟不是杯中物。●