反詮釋

創意現場 ✷ 彭星凱

一次拜訪朋友工作室,借來魏瑪包浩斯(註1)視覺研究單位所企劃的《 Space for Visual Research 》。該研究室引導學生以物理、化學、光學等技術產出不具符號意義的圖像,開闢探索性美學與平面視覺的可能性,書裡也以簡短文字說明了實驗的出發點、準備、方法與結果。(註2)

對前代包浩斯進行批判性的反省,是魏瑪包浩斯重要的辦學目的。看到研究者彼此重複「不被人為操控的圖像,為何讓我們產生美的感覺」這樣的提問、與那些彷彿「不在場」的作品們,「反詮釋」一詞就莫名固執地盤據在我腦裡。

今年六至 11 月間開辦的「XUEXUE Graphic 設計工作營 1st」是我與學學初次將理念深化的合作,邀請三世代活躍的設計工作者,分享在各自領域的獲得(註3)。第一堂課我發了張問卷給學生們,題目有「你如何想像自己與社會的關係性」、「你未來想成為什麼樣的設計師,社會角色是否可能改變」,及對欣賞平面設計師的優缺作評論「他們是否有你無法理解的作品」、「他們是否能觸發非常態的情感,請簡述感受」等十多題。傳達不是平面設計的唯一功能,符號創造、語言操作、布局的藝術性與細微情感的引導,直到課程結束前,我們才足夠為這些抽象核心建立共識。

藝術學生的培養首要在自我認識而後自我探索;獨特不是向外學習的產物,而是向內的詰辯。我們相信若能刺探到真正的自我,就必定會看見獨特的一面。臺灣藝術科系中,似乎只有設計在多數學院從核心方針就要求學生泯滅自我的創造性,迫使學生追求相同而非相異,給予絕對方法,卻未啟蒙設計工作者最重要的思辨能力。設計師作為連結社會的橋梁,這樣的訓練方式顯然深有缺陷。在課程的籌備階段,我們就決定將「以文化為基礎釐清事物的本質、個人表現語彙探索、個人商業形式建立」三點作為學期目標。

課程初期我一一與學生面談,從過去經歷爬梳現在模樣的來由。當代社會被歷史建構,當下的自我必定也有明確的歷史路徑。有人喜歡插畫、 文字排印,有人做軟體介面和網頁設計,有人喜歡刺繡;有從未接觸過設計、想從課程裡得到工作能力的學員,相對地,也有幾位已熟練工作卻陷入瓶頸的設計師。我分享自己的探索方法,鼓勵他們正視生活裡下意識迴避、自我厭惡的部分;也從隨手的創作中感覺形狀、線條原生的氣息,轉化為創作的能量,並嘗試找到可能引起多數閱聽人共鳴的局部,發展成服務商業的手法。

欣慰的是,學生的探索成果都有很高的完成度,沒有一位與其他相似,甚至優秀得令我嫉妒。一位學生在作品說明裡寫道:「最大的收穫,是意識到自認為最舒服、無意識的細節,其實隱藏作者最真實的人格。」 他們從創作所感覺到的,顯然遠超出課程主體所教授的。

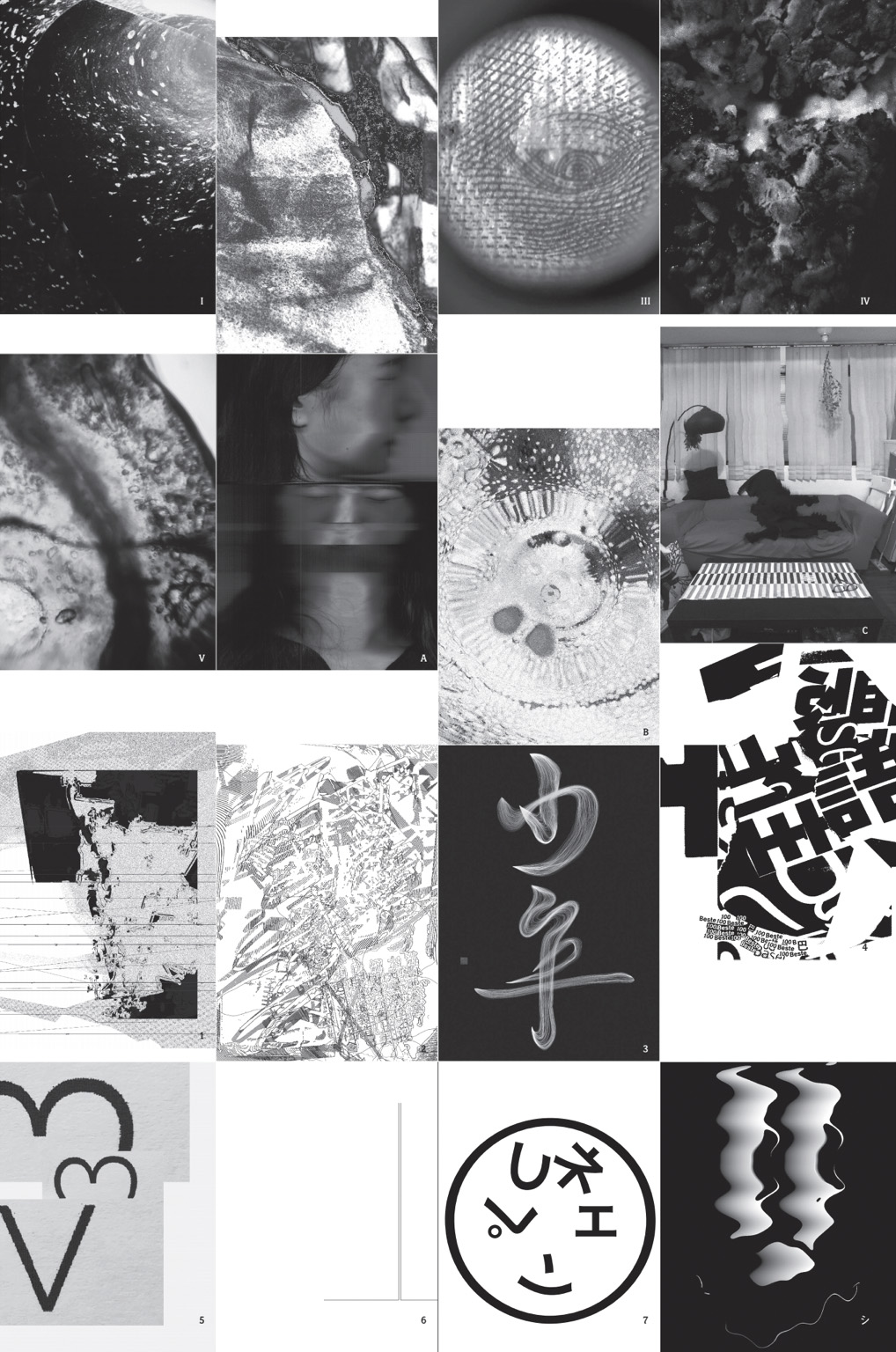

在視覺實驗課程上我們用炭筆、能鋪滿整張桌面的紙,與各自帶來的隨機物件,破壞、重組,以非尋常的觀看重新經驗其物體結構,再用掃描機、顯微鏡頭擷取平面所用的電腦素材,要求不以既有認知解讀發現的抽象,以「AGAINST INTERPRETATION 反詮釋」為題聯合展出的想法也逐漸成形。如《Space for Visual Research》起於隨機、不被創作者控制的實驗圖像,當人們迴避理解的干擾,感知才能得到解放。過程不僅挑起學生對視覺語言的敏感,也打開看見哲學與細微情緒張力的契機。

實驗是對假設的實踐。學生的反饋亦推進我的學習進程,更確定若不將平面設計看作一種藝術形式,平面設計也就不再被文化和歷史所需要。這樣的教學型態未來仍需再驗證與調整,才能看出轉化為正規教育的可行性,但雛形應已足夠供教育者與追求創作表現的設計師們參考。●

註1:魏瑪包浩斯大學(Bauhaus-Universität Weimar):位於德國魏瑪的藝術設計大學,現代設計發源地,也是世界上第一所完全為發展設計教育而建立的學院。

註2:《 Space for Visual Research 》Spector Books,https://goo.gl/atq5X7。

註3:授課概要依序:平面設計導論、文字排印、設計策略、外國學校的啟發、唯美感覺與印刷實務、連結社會的設計實作、當代設計的東方取徑。

原生造型與既存圖像:I 余子萱、馮弼惠、藍湘詒、魏榮辰、羅易崧 II 林廷翰、吳曼汝、連子毓、劉定鑫 III 何浩平、李明剛、鍾亞朕、謝東霖 IV 林晉崴、林凱偉、林星妤、黃于豪、陳宜楓 V 林之勤、林玫君、金彥良、翁健嘉、詹仕靜/異媒材及特殊工具成像實驗:A 手持掃描─林廷翰、吳曼汝、連子毓、劉定鑫 B 發泡劑─林晉崴、林凱偉、林星妤、黃于豪、陳宜楓 C 全景攝影─林之勤、林玫君、金彥良、翁健嘉、詹仕靜/平面設計個人語彙探索:1 翁健嘉 2 金彥良 3 魏榮辰 4 陳宜楓 5 林星妤 6 黃于豪 7 吳曼汝/シ 羅易崧作品

彭星凱 平面設計師。圖案室.空白地區工作室負責人。學學課程講師。 2003 年起執業至今,於 2018 年成立圖案室有限公司,致力臺灣經典品牌產品再造與平面設計推廣。著有散文詩集《不想工作》、作品集《吃書的馬》、及論述著作《設計.Design.デザイン》。